Monographie de Saint Martin rédigée par l’équipe enseignante en 1905

« Heureux l’homme des Champs s’il connaît son bonheur », ainsi commence le travail remarquable réalisé voici un siècle par l’équipe d’enseignants qui officiaient sur notre commune.

Ce travail consistait à réaliser un document manuscrit de 130 pages décrivant et faisant un état des lieux de la vie à saint Martin.

Ce document est structuré comme suit :

Avant Propos

Histoire

Description physique

Le Sol

Les Cours d’eau

La Flore

La Faune

Moyens d’accès

Chemins vicinaux

Service postal

Population

Emigration et Immigration

Division de la propriété

Modes d’exploitation

Agriculture

Le Châtaignier

Sériciculture

Cultures secondaires

Céréales

La vigne

Les arbres fruitiers

L’olivier

Pairies naturelles

Cultures dérobées

Bois

Elevages et animaux domestiques

Instruction agricole

Nous reproduisons le plus fidèlement possible le texte tel qui est calligraphié, certains détails permettent ainsi de mieux comprendre la valeur accordée aux mots utilisés, de voir que la façon d’écrire certains mots à évolué au cours du siècle dernier !

Avant propos

Les nombreuses invitations faites par M le professeur départemental d’agriculture de la Lozère et notre désir d’être utiles le plus possible nous ont poussés à essayer de faire la monographie de la Commune de Saint Martin de Boubaux.

Mais, convaincus de notre impuissance à faire une monographie parfaite, nous écrivons le 16 Juin 1903 à M le Professeur d’agriculture :

« Remplis du désir de vous être agréable et d’être utiles nous avons décidé, hier au Collet de Déze, à l’issue de la Conférence pédagogique, d’essayer de faire la monographie de la commune de Saint Martin, quoique la partie historique nous paraisse devoir être un écueil inévitable et fatal »

Et nous ne nous étions pas trompés. Nous avons cherché dans les archives communales et départementales des documents sur l’histoire des temps antérieurs à la guerre des camisards ; nous avons vu inutilement M Pourcher, ancien curé de Saint Martin de Boubaux, qui a fouillé les archives de toutes les vielles maisons de la Commune et des Communes environnantes, des vicairies, des églises et des notariats des Cévennes.

A notre grand regret, nous avons été obligés de laisser à peine commencée, la partie historique de notre monographie.

Par contre nous avons développé longuement la partie agricole, la considérant comme importante.

Nous nous sommes créé cette conviction, qu’après avoir fait connaître aussi exactement que possible le passé dans ses parties essentielles, après avoir fixé de même le présent, il faut, si l’on veut réellement être utile aux générations actuelles, leur parler de l’avenir.

En d’autres termes, après avoir indiqué comment vivaient nos ancêtres, comment nous vivons, il nous paraît indispensable de dire aux habitants d’aujourd’hui comment ils devraient faire pour augmenter leurs ressources et leur bien être.

C’est cette conviction qui nous a poussé à donner un long développement aux chapitres sur le Châtaignier, le Mûrier, le Ver à Soie, parties de l’Agriculture qui ont constitué pendant longtemps et qui constituent encore, pour la population, ses plus intenses ressources. Pourtant nous n’avons pas fait, comme on pourrait le croire, à propos de ces cultures essentielles, un cours d’agriculture ; non, nous n’avons fait que des résumés et comme preuve nous dirons : Dans nos petites bibliothèques personnelles et populaires, nous avons des traités de sériciculture, d’agriculture, d’aviculture, etc., mêmes élémentaires de format in 8’ ou in-12’ de plus de 300 pages. Or, notre chapitre le plus long est bien loin de cette étendue. Vivant au sein de cette commune, nous avons constaté qu’elle se dépeuple dans des proportions effrayantes, que pourtant, si les habitants le voulaient bien, aidés un peu par nos gouvernants, ils pourraient y vivre aussi heureux qu’en beaucoup d’autres endroits et nous nous sommes appliqués à le dire.

Si un jour nous apprenions que nous avons été entendus, que nous avons contribué un tant si peu à arrêter cette décadence, nous ne regretterons pas le grand surcroît de peine que nous nous sommes imposé.

Le 30 décembre 1904

Description physique

La Commune de Saint Martin de Boubaux est comprise entre 44°10’et 44° 14’ de latitude Nord.

Elle est bornée, au nord, par les communes du Collet de Dèze et de Saint Michel de Dèze à l’ouest, par celles de St Germain de Calberte et de St Etienne Vallée Française au Sud Est et à l’Est par quatre communes du département du Gard : St Paul Lacoste, Soustelle (la commune de Soustelle n’est pas indiquée sur le plan cadastral par suite d’une erreur. Elle borne celle de St Martin presque du Lunès jusqu’àu Roubarbel par le Galeyson, bien entendu.), la Melouze et Mialet .

Ces limites sont formées par une ligne qui, partant du sud, de l’embouchure de la Salendre longe le Galeyson jusqu’à la Nogarède, monte sur la crête du Mortisson qu’elle suit jusqu’au Pendedis, croise le Vallon du Galeyson et court le long de l’arête de la chaîne de Vieille- morte jusqu’au Pereyret . Elle descend en ce point vers le ruisseau de la Salendre et monte enfin sur la colline du Coutel qui du « ron de Quet » au Roubarbel sert de limite à la Commune .

La Commune de St Martin de Boubaux a une superficie de 3139 hectares, 75 ares 40 centiares .

Elle mesure 10 kilométres 300 métres dans sa plus grande longueur, du Pendedis au Roubarbel, et 6 kilométres 610 dans sa plus grande largeur, du Mortisson à Vieille morte .

Aspect général

Les montagnes occupent toute l’étendue de la Commune . Deux chaînes principales, le Mortisson et Vieille Morte, ramifications d’un chaînon qui se détache au col de Jalcreste de la grande chaîne des Cévennes, la traverse du nord ouest au sud est avec une altitude moyenne de 700 m . Entre ces deux masses montagneuses s’étend le vallon du Galeyson très étroit et dont la partie supérieure, presque toute entière, est comprise dans la commune de St Martin de Boubaux.

Une série de petites collines dont la plus importante est celle du Coutel se détache de la chaîne de la Vieille Morte et s’avance dans le Vallon, en ne laissant place qu’à des gorges profondes au fond desquelles jaillissent des torrents, affluents ou sous-affluents du Galeyson.

Toutes ces montagnes particulièrement celles de Vieille morte vers les sources de la Salendre sont très escarpées. Sur leurs pentes abruptes la terre végétale est peu épaisse. La roche, une roche d’un gris sombre, apparaît en maints endroits le plus souvent sous forme de saillies. Sur les bords du Galeyson au environs de Lunès et des ravins de Molières, de Labriguet et de la Roque, ces saillies superposées forment des falaises à pic de 40- 50 m et même 70 m de haut.

Cependant vers le bas des montagnes et dans les gorges des torrents, la végétation est assez intense.

Les espaces cultivés s’y dressent disposés en terrasses, entourés de châtaigniers séculaires et de bois remplis de bruyères, de cades et chênes verts. C’est là que sont bâties les habitations disséminées ou groupées en petits hameaux.

Mais vers les sommets, surtout sur le versant de Vieille Morte, exposé au Nord, l’œil n’aperçoit que de vastes étendues couvertes de broussailles avec ça et là de vieux châtaigniers tordus et rabougris.

Altitude

L’altitude varie beaucoup selon les points . Sur la chaîne de Vielle Morte elle s’élève à 906 m, à l’ouest du hameau des Cabasses. Sur celle du Mortisson elle est de 896 métres au point culminant de la chaîne, et s’abaisse à 600 m au col du Pendedis.

Dans la vallée, St Martin n’est plus qu’à 425 métres environ au dessus du niveau de la mer, le Lunès à 273 et le pont de Roubarbel à 206 métres seulement.

Climat

Aux différences d’altitude et d’exposition correspondent des différences de climat.

La partie basse, qui va des Bouigues à l’extrémité sud de la Commune participe du climat méditerranéen ( l’olivier y croit en pleine terre ) .La section d’Espinassounels, quoique beaucoup plus élevé jouit d’un climat presque aussi doux, parce qu’elle est abritée des vents froids du nord par la montagne du Coutel.

Sur le versant de Vielle Morte, de Prades à Colombières, exposé au Nord, la température moyenne est beaucoup moins élevée. Cependant le mûrier y vient très bien mais les récoltes y sont toujours en retard de huit à dix jours à Saint Martin, et de douze à quinze jours à Prades sur celles de la partie basse.

Sur le versant du Mortisson exposé au midi, le climat est plus chaud que sur le versant opposé mais à cause de l’altitude on observe une différence assez sensible avec celui du Lunès.

Météorologie

Pluie

D’après les observations météorologiques faites en 1886 et 1887 au Lunès, la tranche d’eau tombée annuellement sur la commune de st Martin de Boubaux est de 1 m 675 . Elle donc supérieure à la moyenne de la France qui de 0 m 700 environ.

Il semblerait donc que le climat est pluvieux. Il n’en est rien. Il pleut rarement à st Martin de Boubaux, mais il se produit parfois d’immenses abats d’eau qui transforment en torrents dévastateurs les maigres cours d’eau de la localité.

Les mois pendant lesquels ils pleut le plus sont de septembre et d’octobre.

Neige

La neige tombe en assez grande quantité sur le territoire de la commune particulièrement sur les sommets de Vieille morte et du Mortisson. Au Pendedis et à Prades on l’a vue atteindre parfois une épaisseur de 0m 4. Dans la partie basse, il n’y en a jamais autant mais on en voit quelquefois de 20 à 25 centimètres. Sur aucun point, elle ne séjourne beaucoup de temps.

Orages

Les orages de pluie ou de grêle, sont fréquents et beaucoup font éprouver aux cultivateurs, particulièrement dans la partie haute, ou les pentes sont plus rapides, des pertes considérables. Malgré cela personne n’assure ses récoltes contre de pareilles éventualités.

La gelée y cause rarement des dégâts. Cependant en 1903 elle a fait des ravages importants.

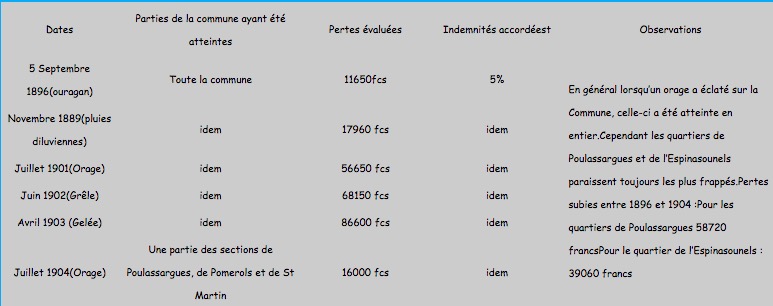

Relevés des orages les plus violents et des plus fortes gelées survenues depuis 1896.

Vents

Les vents dominants sont ceux du Nord et du Nord-Ouest, mais ils ne soufflent avec force qu’aux équinoxes. Le vent du Sud amène presque toujours la pluie. Celui de l’Ouest, l’apporte aussi quelque fois, mais plus rarement.

Le Sol

La terre végétale est peu épaisse sur la plus grande partie de la Commune. Ce n’est que sur certains points où elle s’est accumulée et sur d’autres, non ravinés par les eaux, qu’elle a une épaisseur de quelques mètres.

Le sol est à peu prés de même nature partout. Il appartient à la catégorie des terrains primaires. Il est presque entièrement constitué par du schiste siliceux. C’est un sol sec, léger et maigre, le sol par excellence de la bruyère. M Moziconacci, Directeur de la station séricicole d’Alais, en a analysé deux échantillons pris l’un au Lunés, l’autre à Pomerol et il les a trouvés également pauvres en calcaire.

Les Cours d’eau

Les cours d’eau qui arrosent la Commune de St Martin de Boubaux ne sont que des torrents. Le plus important est le Galeyson.

Le Galeyson naît dans la commune de Saint Germain de Calberte au dessous du Col du Pradel à une altitude de 815 mètres environ. Après un parcours d’un kilomètre dans cette commune, il entre dans celle de St Martin de Boubaux au-dessous du Pendedis et se dirige presque en ligne droite du Nord-Ouest au Sud-Est. Ce n’est d’abord qu’un petit ruisseau étroitement resserré entre les montagnes. Mais il grossit rapidement des torrents venus du Mortisson et de Viellemorte et aux Ombres son lit s’élargit considérablement.

Il passe au –dessous de Poulassargues et de Saint-Martin et à partir de la Nogaréde, marque la limite de la commune. A l’Ouglo il prend la direction Sud et devient en même temps très étroit et très sinueux, particulièrement en amont des Bourigues et en aval du Lunés, où il est profondément encaissé entre les montagnes. Au Roubarbel, il reçoit la Salendre son principal affluent et entre dans le département du Gard. Il traverse les Communes de St Paul Lacoste et de Cendras et va se jeter, au Puech dans le Gardon d’Alais après un parcours de 30 kilomètres.

Tous les autres torrents prennent naissance dans la commune et s’écoulent dans le Galeyson. Les plus importants sont ceux du Camp de la Fage et de la Bouriette qui descendent du Mortisson ; ceux de Prades, de l’Eglise, du Perrier, de la Roque, de l’Abriguet de l’Abric et la Salendre sur la rive droite.

La Salendre n’a qu’une faible partie de son cours dans la Commune de Saint Martin de Boubaux. Ne sur le sommet de Vielle-Morte, elle descend rapidement entre cette montagne et celle du Coutel, reçoit les ravins l’Elgierasse, du Causse, du Tueys, du Conte, du Mercon et du Pas entre le Gard et va se perdre au Roubarbel dans le Galeyson après un parcours de 9 kilomètres.

Tous ces cours d’eau ont un débit très irrégulier. En t, ils sont presque à sec et fournissent à peine l’eau nécessaire à l’arrosage des prairies et jardins. Le Galeyson lui-même tarit presque complètement, de sa source jusqu’à l’OUGLO. En automne, ainsi qu’en hiver, à la suite des pluies, ils roulent des masses d’eau considérables.

A coté de ces torrents il y a, surtout dans la partie haute de la commune, de petites sources dont l’eau soigneusement captée, est utilisée pour les usages domestiques et les besoins des cultures.

Dans la partie basse elles sont malheureusement très rares. Les habitants ont bien essayé d’en créer en creusant le sol aux endroits où ils supposaient que de l’eau circulait sous des couches souterraines. Mais leurs essais ont presque toujours échoué et beaucoup ont été obligés de construire des citernes pour avoir de l’eau à leur disposition.

La Flore

La flore tient de la flore méditerranéenne et de celle du plateau Central. Elle comprend une très grande variété d’arbres et de plantes.

Voici la nomenclature des principales.

Arbres, arbustes et plantes cultivés.

Ils comprennent : le cerisier, le pommier, le prunier, le cognassier, le pécher, le figuier, le rosier, le groseillier, le châtaignier, le noyer, le noisetier, le mûrier, l’olivier, le platane, le cyprès, le saule pleureur, le chou, la rave, le radis, la carotte, le céleri, la pomme de terre, le topinambour, le haricot, le pois, la fève, l’aubergine, la tomate, la citrouille, la laitue, la bette, la betterave, l’ail, l’asperge, l’oignon, le poireau, le blé, le seigle, l’orge, l’avoine et le mais.

Arbres, arbustes et plantes sub spontanés. Les plus communs sont :

L’aulne, le saule, le peuplier, le chéne-vert, l’alisier, le sureau, l’arbousier, la bruyère, le buis, le pin, le cade, le genévrier, le genet, la renoncule, l’hellébore, la clématite, le coquelicot, le fraisier, la potentille faux fraisier, la bourse à pasteur, le cresson , le passerage, le fumetiére, le lychnis, le millepertuis, le mourron, le polygale, la silène, l’angélique, le persil, la cigure, le fenouil, le lierre, la résée, la gesse, le trèfle, la primevère, la pervenche, le liseron, la belladine, le bouillon blanc, la cueuste, la bourrache, le buglosse, le myosotis, la digitale, le serpolet, le thym, la menthe, la sauge, la mauve, la guimauve, le jasmin, le plantain, le gaillet, la mâche, l’achillée, le bleuet, la camomille, le chardon, la chicorée, l’immortelle, la pâquerette, la raiponce, le sénécon, le souci, la scabieuse, la bruyère, l’euphorbe, l’ortie, la mercuriale, la pariétaire, l’orchis, la brize, le dactyle, le fétugue, le fromental, le pâturin, le ray-grass, le rulpin et des fougères.

L ‘aulne abonde le long des cours d’eau. Son bois ainsi que celui du peuplier sert à la fabrication de planches.

Le saule est très commun sur les bords du Galeyson.

La bruyère, le cade, le chêne vert remplissent nos bois.

On utilise comme plantes médicinales : le coquelicot, la violette, la molène bouillon-blanc, la bourrache, la mauve, la guimauve, la camomille et comme plantes alimentaires : le cresson, le persil, le thym, la chicorée et la raiponce.

Le pâturin, le ray-grass, le vulpin, le dactyle, la fétugue, le fromental sont les principales plantes des prairies naturelles.

Les fougères sont très répandues dans les châtaigneraies et le long des torrents.

Champignons

Les champignons poussent dans les châtaigneraies, au printemps et surtout en automne quand la température et l’humidité sont favorables, ce qui n’arrive pas tous les ans. Il en sort cependant parfois des quantités considérables.

Les espaces comestibles sont : l’oronge, le cep, l’agarie couleurré, la claraire, la langue de bœuf et la chanterelle.

Les espaces vénéneuses sont : le bolet Satan, le bolet rubéolaire, la fausse oronge, l’agarie émétryne, l’agarie caustigue, l’agarie panthère, l’agarie toisonné, l’agarie lait jaune et la fausse chanterelle.

L’oronge et le cep sont très estimés et se vendent ordinairement un bon prix. A cause de cela on en porte une bonne partie de la récolte au marché d’Alais et de la Grand Combe

La faune

La faune est moins riche que la flore.

En dehors des animaux domestiques qui comprennent le cheval, l’âne, le mulet, la vache, la chèvre, le mouton, le porc, le chien, le chat, la poule, le lapin, on ne trouve qu’un nombre restreint d’espèces animales.

Les bois et les rivières ne sont guère peuplés.

Le renard est le plus commun des carnassiers, il commet des dégâts assez sérieux au printemps surtout il est très audacieux et enlève parfois les volailles à la porte des habitations.

La marte, le chat sauvage, la belette et le blaireau habitent aussi nos bois mais sont plus rares. Les rongeurs sont représentés par le lièvre, l’écureuil, le rat et la souris ; les insectivores par la taupe, le hérisson, la chauve –souris.

Parmi les oiseaux, on trouve l’épervier, la chouette, le hibou, le pic, le coucou, la bécasse, la perdrix, le corbeau, la grive, le merle, l’hirondelle, le martinet, les moineaux, le pinson, la fauvette, le rossignol, le rouge-gorge et la mésange.

L’hirondelle et le martinet sont seuls respectés. On détruit par préjugé la chouette et le hibou.

On chasse à outrance les autres oiseaux.

Les reptiles sont nombreux particulièrement le long du Galeyson et dans les prairies humides, mais ils sont tous inoffensifs. Ils comprennent : la couleuvre, l’orvet, le lézard gris et le lézard vert.

Les grenouilles et les crapauds sont communs.

L’utilité de ce dernier, longtemps méconnue, commence à être appréciée. Il y a quelques salamandres.

Le poisson est peu abondant. Dans le ruisseau du Galeyson, le seul qui en renferme, il y a des barbeaux, des ombres-chevaliers et des vairons, mais ils ne peuvent pas se propager à cause de l’emploi, à la pèche, d’engins prohibés qui en détruisent de grandes quantités, les petits comme les gros et nuisent au repeuplement.

Les insectes les plus communs sont :

Parmi les insectes utiles : le ver à soie, l’abeille, l’icheneumon et la coccinelle ;

Parmi les insectes nuisibles : le hanneton, la cétoine, le capricorne, la sauterelle, la courtilière, la cigale, la guêpe, la fourmi, la piéride du chou, les mouches et les moucherons.

Les autres articulés sont l’araignée, le scorpion, le mille-pattes, le cloporte et le ver de terre.

Les mollusques comprennent l’escargot et la limace, très répandus dans les jardins. On chasse le premier le plus souvent pour le manger.

Moyens d’accès

La Commune de St Martin de Boubaux est sans contredit une des plus déshéritées de France au point de vue des voies de communication.

Dépourvue de chemins de fer, de canaux et de rivières navigables, elle ne possède qu’un tronçon de route départementale qui l’effleure à peine, et quelques chemins vicinaux de petite communication, aucun complètement terminé. Pourtant des progrès sérieux ont été réalisés pendant ces dernières années.

Jusque vers 1850, les transports étaient effectués exclusivement à dos d’homme ou à dos de mulet. Il n’existait dans la commune que des chemins praticables aux piétons et aux mulets. Les deux drayes qui longent les crêtes du Mortisson et Vielle-Morte et qui furent construites sous Louis XIV pour permettre aux dragons lancés contre les Camisards de pénétrer dans les Cévennes, les chemins de St Martin au Roubarbel par La Roque, de St Martin à la Baraque et de Lunés au Roubarbel étaient les principales voies de communication.

Vers 1840 on construisait la route départementale de St Germain de Calberte à Alais et bien que cette voie effleurât seulement la commune entre le Pendedis et la Baraque, elle rendit des services considérables aux habitants de la partie comprise entre la Roque et le Pendedis. A partir de cette époque, ils ne transportaient plus à dos d’homme ou de mulet, les marchandises exportées jusqu’à la Baraque. Là, elles étaient reprises par des charrettes qui les rendaient à destination. Les transports étaient devenus plus rapides et moins coûteux.

En 1872 on commence à s’occuper sérieusement de faire des améliorations sous le rapport des voies de communication.

En 1875 un chemin carrossable(chemin vicinal de petite communication), destiné à relier le centre de la commune à la route de St Germain à Alais, est construit entre le village et le hameau de la Baraque.

En 1880, on commence la construction d’un chemin semblable au précédent, destiné à relier le Pendedis au Roubarbel en passant par St Martin. En 1885, deux lots, l’un prés du Pendedis l’autre entre le Lunés et le Roubarbel sont terminés. En 1875 on achève la construction de deux ponts sur le Galeyson, l’un en fer au Roubarbel, l’autre en en pierres aux Ombres. En même temps la partie de la route du Pendedis à Alais comprise dans le Gard entre le Roubarbel et la route de St Paul Lacoste à Alais est construite dans les meilleures conditions pour la commodité : ce tronçon, qui a environ 3 kilomètres de long est large de 5 mètres, presque sans pente, bien cylindré et pourvu de solides parapets. En 1902, deux autres lots de cette même route sont achevés, et il ne reste plus maintenant, pour qu’elle soit terminée que 4 kilomètres, de la Subasse au Lunés. Cette dernière portion sera prochainement construite( voir le tableau ci-après)

On a construit également des chemins carrossables de Poulassargues à la route de Saint Germain à Alais et de Saint Martin à Prades.

A l’Abriguet, les habitants ont construit à leur frais un embranchement pour relier leur quartier à la route de Lunés au Roubarbel.

Il est à désirer que l’on termine rapidement la route du Pendedis au Roubarbel, que l’on rectifie les parties défectueuses de cette route, appelée à rendre de grands services à la Commune, et que l’on construise des embranchements pour rendre accessible aux véhicules les hameaux d’Espinassounels et du Mashuc.

En attendant, jetons un coup d’œil en arrière pour nous rendre compte du changement opéré depuis 1840. Nous voyons nos pères transporter péniblement à dos d’homme ou à dos de mulet, jusqu’à Alais, les marchandises exportées et rapporter de la même façon les denrées importées. En hiver et en été, à la suite des pluies, ils sont obligés pour franchir le Galeyzon de guéer, de nager ou de faire plusieurs kilomètres de plus pour aller passer au pont de St Martin.

Plus tard nous voyons les charretiers qui font le service du Roubarbel à Alais, suivre le lit du Galeyson, sur une longueur de 4 kilomètres, du Roubarbel à Guilhem ; le passage est difficile, il faut enlever des pierres, patauger dans l’eau, tirer les chevaux, pousser aux roues, aller chercher du renfort….

Combien nous sommes plus heureux aujourd’hui, si nous avons beaucoup de progrès à attendre il n’en est pas moins vrai qu’un grand pas a été fait. Il serait injuste de ne pas le reconnaître.

Chemins vicinaux (créés en 1891)

Situation au 31 décembre 1904

| N° des chemins | Désignation des chemins | Longueur en mètres | A l’état d’entretien complet | A l’état de viabilité | En construction | En lacune | Dépense à faire pour terminer chaque chemin | Observations |

| 1 | Du Pendedis à Roubarbel | 15500 | 4168 | 5132 | 6200 | 99250 | Carrossable du Pendedis à la Subasse et de Lunés au Roubarbel | |

| 2 | De St Martin à la Baraque de Bonnord par les Cazalsl | 7330 | 1500 | 5830 | 54980 | Carrossable sur tout le parcours | ||

| 3 | D’Espinassonnels à St Jean du Gard | 5540 | 3000 | 2540 | 19780 | Carrossable du Pereyret vers St Jean du Gard | ||

| 3bis | Embranchement sur le Mercon | 1000 | 1000 | 9000 | Néant | |||

| 4 | De Prades à St Martin | 2160 | 1000 | 1160 | 11120 | Carrossable sur tout le parcours | ||

| 5 | De St Martin au Mortison Chemin de Gde Con n°54 | 4800 | 2400 | 2400 | 19200 | Carrossable sur tout le parcours | ||

| 6 | De la Roque à St Martin | 1000 | 1000 | 7000 | Carrossable sur tout le parcours |

Dans le tableau qui précède, le chemin N°1 est seul compris dans le réseau des chemins vicinaux à construire dans un délai de 10 ans à partir du 1er Janvier 1905.(Décision du conseil Général du 8 Octobre 1903)

Pour les dépenses concernant la construction définitive de ce chemin soit 99250(terrains : 6900, travaux 92350) la Commune fournira 1492 Francs.

Pour faire face aux travaux exécutés et fournir sa quote part elle s’est imposée jusqu’ici savoir : emprunt de 7000 f à la caisse vicinale pendant 30 ans (8 Novembre 1882) emprunt de 3250 francs à la caisse des retraites pendant 30 ans (14 décembre 1901)

Service postal

Beaucoup de progrès ont été réalisés à ce point de vue depuis une trentaine d’années.

Jusque vers 1860, la commune, desservie par le bureau de poste de St Germain de Calberte située à 25 km de Lunés, avait un seul facteur attaché à son service.

Ce facteur apportait ou prenait lui-même le courrier à St Germain.

De 1870 à 1880 le facteur de la commune ne va plus jusqu’à St Germain. Il reçoit au Pendedis le paquet de St Martin, apporté de St Germain par un facteur venu spécialement à cet effet.

En 1880, un deuxième poste de facteur est créé. A partir de cette époque le premier facteur ne dessert plus que les localités comprises entre le Pendedis et le Mas Villars. Le deuxième dessert l’autre partie de la commune. Le service postal s’effectue alors régulièrement, mais avec beaucoup de lenteur encore. Une lettre expédiée de Lunés à Alais met 3 jours pour parvenir au destinataire.

Comme les colis postaux passent par deux ou trois mains pour arriver jusqu’au bureau ou pour parvenir, que le bureau de St Germain n’est desservi que par des courriers en voiture, ils mettent beaucoup de temps pour arriver à destination. Impossible de lire les journaux du jour. Un journal paru à Alais à 6h1/2 du matin arrive à St Martin le lendemain à midi, au Lunés à 3 ou 4 heures du soir tandis que dans les localités voisines, mais situées dans le Gard et reliées aux bureaux de la Grand Combe ou de Cendras, il arrive le jour même et de bonne heure au Roubarbel à 10 heures du matin, à Mandajors, à 11 heures, à la Melouze à midi.

Depuis le 16 décembre 1904 la Commune est desservie par le bureau de poste du Collet de Déze.

Un facteur apporte la correspondance du Collet au Camp et dessert les localités comprises entre le Camp et le Pendedis. Il part du Collet à 7 heures du matin arrive au Camp à 9 ou 10 heures.

Un deuxième facteur a la tournée de Poulassargues-Pomeirols-St Martin-Le Lunés.

Un troisième celle de Prades-La Roque-le Mas Huc-Espinassonnels.

Cette nouvelle modification dans le service postal a eu pour résultat d’avancer de deux heures la distribution du courrier. Elle a été surtout profitable aux facteurs particulièrement à celui qui desservait avant le 16 décembre 1904 la partie basse (Lunés-Mas Huc)

Souvent du 1er décembre à la fin Janvier, il ne rentrait pas chez lui avant 9 ou 10 heures du soir.

Quelquefois même il ne pouvait terminer sa tournée le jour même et il était obligé de visiter certains quartiers le lendemain matin.

Nous espérons qu’à la belle saison le public retirera aussi quelque profit de ce changement dans le service

L’administration des postes voudra bien sans doute retarder de 2 heures le départ au Collet du facteur du Camp, le fixer à 9 heures, après l’arrivée des courriers du matin de Saint-Cécile d’Andorge et de Florac. Les habitants de St Martin pourront ainsi recevoir les journaux du jour et n’auront plus guère à désirer sous le rapport du service postal.

Population

D’après les recensements faits dans la Commune depuis 1851 la population a été successivement :

En 1851 de 1093 habitants

En 1861 de 839 habitants

En 1866 de 833 habitants

En 1872de 801 habitants

En 1876 de 751 habitants

En 1881 de 739 habitants

En 1886 de 745 habitants

En 1899 de 701 habitants

En 1901 de 590 habitants

Les valeurs suivantes ne sont pas extraites du document de 1905!!!

En 1906 de 584 habitants

En 1911 de 577 habitants

En 1931 de 470 habitants

En 1936 de 378 habitants

En 1944 de 340 habitants

Tous ces recensements celui de 1886 excepté qui accuse l’insignifiante augmentation de 6 âmes sur celui de 1881, indiquent une diminution constante de la population. La cause en est dans l’émigration vers les cités industrielles d’Alais et de la Grand Combe qui n’a cessé de se produire depuis 1852.

Répartition par professions (d’après le recensement de 1901)

Répartition de la population par Age, Sexe, Etat civil et Profession

La population de la commune se réparti de la façon suivante.

Dans le tableau précédent on voit que le nombre âgé de plus de 60 ans est très élevé : 114 sur 590. On peut conclure que les habitants de Saint Martin vivent en général longtemps.

Ce résultat est dû en grande partie à la sobriété des habitants et à la salubrité du pays.

Répartition par état civil

Le célibat n’est guère en honneur à St Martin de Boubaux. Cela tient aux conditions du milieu qui poussent autant que les inclinaisons personnelles les habitants vers le mariage. Les maisons sont presque toutes dispersées et isolées. Le célibataire condamné à y vivre dans la solitude s’ennuie et éprouve bientôt le dessein de chercher une compagne. Son intérêt d’ailleurs l’oblige à en avoir une. Les maisons où il n’y en a pas de ménagère ne prospèrent jamais. Le propriétaire juge toujours inutile de travailler pour des héritiers qui lui sont indifférents et il se préoccupe de gagner juste de quoi vivre.

Répartition par profession (D’après le recensement de 1901)

| Propriétaires exploitants 113 Fermiers agricoles 28 Ouvriers agricoles 33 Domestiques agricoles 6 Scieurs de long 2 Menuisiers 2 Maréchaux-Ferrants 1 Charcutiers 4 Epiciers 5Boulangers 1 Meuniers 3 Toituriers 4 |

Cordonniers 4 Hotels-Café 4 Tailleurs d’habit 1 Couturiéres 3 Débitants de tabac 1 Cantonniers 1 Facteurs de poste 2 Curé 1 Pasteur de l’Eglise réformée 1 Instituteurs ou institutrices publiques 5 Maçons 3 Sans profession 361 |

Total 590

C’est à l’agriculture que s’adonnent presque tous les habitants de la Commune. Il y a peu d’industriels et de commerçants et encore sont-ils en même temps cultivateurs.

Emigration et Immigration.

Le premier courant d’émigration, dont nous ayons connaissance, a commencé à se produire vers 1830. A partir de cette époque des hommes et des femmes quittent, chaque année au mois d’Avril la Commune de Saint martin de Boubaux et s’en vont, pour quatre à six semaines, dans le département du Gard s’occuper de l’élevage des vers à soie.

A partir de 1852 cette émigration diminue sous l’influence de la crise séricicole. Il s’en produit alors une nouvelle, mais non périodique et régulière comme la précédente. Des jeunes gens, quelquefois des familles entières, s’en vont se fixer dans les villes voisines, à Alais et surtout à la Grand Combe, où d’importants gisements de houille ont été découverts. Ces émigrants là ne reviennent pas. Rapidement séduits par l’activité et l’animation des villes, ils perdent bientôt le souvenir de leur village. La vie monotone des dans leurs montagnes ne présente pour eux plus d’attraits. Aussi sont-ils bien rares ceux qui retournent au pays natal pour y vivre en paix leurs vieux jours.

Depuis une vingtaine d’années il y a tous les ans une nouvelle émigration. A la fin de l’été plus de 140 personnes, hommes, femmes et enfants, vont dans le midi, pour les vendanges et y séjournent 20 à 30 jours environ.

Par les émigrations périodiques le montagnard de St Martin de Boubaux rappelle dans une certaine mesure à la pauvreté du territoire de la Commune. Malheureusement le courant qu’entraîne les habitants vers les villes voisines se développe d’une façon inquiétante et menace de compromettre gravement l’avenir du pays..

Le prix de revient de plus en plus élevé des produits agricoles, l’augmentation constante de l’impôt foncier, l’attrait des villes, la perspective d’y trouver un travail moins pénible et plus rémunéré en sont les causes principales.

L’immigration paraît avoir commencé à se produire avant l’émigration. Au commencement du XIX eme siècle on trouve tous les ans dans la commune beaucoup de montagnards de la haute Lozère, venus pour servir comme domestiques.

C’est en automne, au moment de la récolte des châtaignes, qu’on les voit arriver. Les propriétaires vont les chercher au Hameau des Ayres dans la commune de Saint André de Lancize les premier et deuxième dimanche d’Octobre(Dans cette localité il y a chaque année en Octobre d’importantes réunions, des grandes logues, comme on dit dans le pays, qui permettent aux agriculteurs cévenols et aux montagnards de la haute Lozère désireux de se louer comme domestiques, de se rencontrer.) La plupart séjournent ordinairement 3 mois dans la commune, les autres y restent toute l’année.

Vers 1852 les mêmes causes qui déterminent un mouvement d’émigration mettent un frein à l’immigration.

Pendant toute la seconde moitié du XIX eme siècle le nombre des immigrants diminue d’année en année.

Aujourd’hui on en compte plus guère que 25 en automne et 3 pendant le reste de l’année.

Sont considérées comme enfants les personnes âgées de moins de 15 ans.

Division de la propriété

Le territoire de la Commune est partagé en 316 propriétaires que l’on peut classer de la façon suivante :

Superficie de l’exploitation Nombre de propriétaires

| Plus de 200 hectares 1 De 50 à 200 hectares 2 De 30 à 50 hectares 13 |

De 10 à 30 hectares 79 Moins de 10 hectares 221 Total 316 |

Il faut remarquer que la plupart de ces propriétés, surtout les plus étendues, comprennent de vastes espaces à peu prés improductifs : landes, bois.

A cause de cela elles peuvent être considérées presque toutes comme des petites propriétés.

Sur ces 316 propriétaires plus de 100 n’habitent pas la commune. Sur ce nombre plus de la moitié n’ont pas de fermiers.

Chaque propriété est généralement formée de plusieurs lots. Ce morcellement est du aux pratiques successorales en usage. Ordinairement tous les enfants dans chaque famille, prennent la part de la propriété qui leur revient et partagent dans ce but chaque pièce de terre : châtaigneraies, bois, prés ou jardins.

(Nombre de propriétaires en 2006 : 267)

Modes d’exploitation

Le faire valoir familial est le mode d’exploitation le plus répandu dans la commune de Saint Martin de Boubaux.

Le faire valoir exclusivement patronal n’est pas du tout en usage mais le mode familial et patronal à la fois est employé par une trentaine de propriétaires ou fermiers qui cultivent leurs terres avec l’aide de domestiques ou de journaliers.

Les domestiques, hommes et femmes ne sont généralement loués que pour la récolte des châtaignes. Dans 6 exploitations seulement, on trouve un domestique toute l’année.

Les journaliers recrutés parmi les petits propriétaires sont occupés au moment des travaux pressants, pour la récolte des châtaignes, pour les vers à soie ou pour les plantations de légumes. Leur nombre et le temps pendant lequel ils sont employés varient avec l’importance de la récolte ou des travaux à effectuer. Ils sont 30 à 41 environ parmi lesquels 20 à 25 hommes, 6 à 10 femmes, 4 ou 5 enfants. Chacun d’eux fait en moyenne 40 à 50 journées de travail par an.

Des fermiers et des métayers exploitent les terres de propriétaires qui n’habitent pas la Commune.

Il y a 23 fermiers détenant 540 hectares de terres pour lesquels ils paient environ 750 francs de redevance annuelle et 5 métayers pour 240 hectares. Les métayers partagent, ordinairement, avec les propriétaires les récoltes principales : châtaignes, cocons, vin et le produit des animaux domestiques, celui des volailles et lapins exceptés, qui est totalement abandonné au locataire.

Agriculture

Il y a un demi-siècle, l’agriculture était très prospère dans la commune de Saint Martin de Boubaux. Les châtaigniers admirablement soignés, produisaient d’abondantes récoltes, les vers à soie donnaient des produits très rémunérateurs. Les autres cultures, quoique moins importantes : seigle, blé, plantes fourragères, légumes n’étaient pas négligées et ne l’était pas davantage l’élevage du bétail : porc, mouton, chèvre, ainsi que celui des abeilles.

C’est que l’agriculture était l’unique ressource des habitants de St Martin et comme ils étaient très nombreux( il y avait 1093 habitants en 1851), que le pays était totalement dépourvu de routes carrossables, ils étaient obligés de se suffire à eux-même pour les vivres et par conséquent de les produire sur place et d’en produire beaucoup.

Vers 1850 cette ère de prospérité fut brusquement tranchée. Les maladies des vers à soie : la férine, la muscardine et la Placherie font leur apparition et dévastent les magnaneries. En quelques années la sériciculture, qui constituait une des principales ressources du pays, disparaît presque complètement.

Un courant d’émigration, qui entraîne la population vers les villes voisines, se produit aussitôt, le prix de la main d’œuvre s’élève considérablement. L’agriculture commence à dépérir.

Depuis, l’émigration s’est accentuée, le prix de la main d’œuvre a continué à s’élever, les impôts ont augmenté, le prix de vente des produits de la terre a baissé. La culture du ver à soie a bien été reprise après les découvertes de l’illustre Pasteur, mais beaucoup de mûriers ayant péri faute de soins ou par suite de maladies, elle n’a pu se développer comme autrefois. Le pays s’appauvrit de jour en jour, les espaces cultivés diminuent, les productions aussi.

Autrefois, le territoire tout entier de la Commune, sauf les endroits hérissés de rochers, était productif. Le lit des torrents était même acquis à la culture, les habitants, rudes travailleurs, y construisaient au prix de pénibles travaux des barrages pour arrêter la terre végétale entraînée par les eaux. Sur cette terre accumulée ils plantaient châtaigniers ou des mûriers qui prospéraient toujours sur ces couches fertiles.

Aujourd’hui de vastes étendues sont abandonnées, livrées à la nature, à la végétation spontanée. Les propriétaires sont obligés de les laisser improductives parce que la difficulté des transports, le prix élevé de la main d’œuvre, en rendent la culture onéreuse.

Le châtaignier

La culture du Châtaignier est de beaucoup la plus importante. Elle l’est par l’étendue qu’elle occupe ( des 3139 hectares qui forment le territoire de la commune, 800 sont couverts de châtaigniers) ; elle l’est par la valeur de la récolte des châtaignes qui peut être évalué à 2401 quintaux métriques de châtaignes sèches et par l’importance des autres produits : bois, ramée, etc, en un mot par les nombreux et importants services qui nous rend le châtaignier, cet arbre précieux, celui qu’on pourrait appeler, l’arbre de diamant si la dénomination d’arbre d’or convient réellement au mûrier.

La châtaigne, son fruit, est la meilleure des denrées récoltées dans le pays. Pour l’homme elle est une excellente nourriture, qu’il la consomme fraîche, grillée ou simplement bouillie, avec ou sans l’écorce ou qu’il la consomme sèche, décortiquée, cuite dans l’eau sans aucun assaisonnement.

Fraîche, bouillie, elle figure sur la table à l’heure des repas, souvent plusieurs fois par jour, pendant trois mois environ.

Sèche, elle constitue chaque jour pendant trois ou quatre mois de plus, le plat principal d’un repas sur trois. Grillée, elle est pendant les grandes veillées de l’hiver, les jours ou l’on reçoit des voisins ou des amis, le mets exquis qu’on leur offre avec quelques verres de piquette ou du vin de pays.

Pour les animaux de la ferme elle est d’une grande valeur. On en donne aux cochons de fraîches, crues ou cuites, avec ou sans écorce, et de sèches décortiquées. C’est leur nourriture favorite. Aussi est-ce avec des châtaignes qu’on les nourrit pendant trois ou quatre derniers mois de leur existence alors que, à cause de leur embonpoint, ils ne mangeaient guère d’autres denrées et augmenteraient bien peu en poids, et c’est alors que leur engraissement est de beaucoup le plus rapide.

Les charcutiers recherchent les cochons engraissés ainsi, car leur viande est bien meilleure que celle des animaux de cette espèce qui n’ont pas consommé de châtaignes, surtout de ceux qui ont été nourris de tourteaux pendant les derniers mois.

Les purées, les meilleures que l’on puisse faire pour les autres animaux : brebis qui allaitent, moutons à l’engrais, chèvres qui ont du lait, c’est avec la farine de châtaigne qu’on les fait.

En outre réduite en farine, avec quelques précautions, la châtaigne, avec quelques précautions faciles à prendre pour la protéger contre la larve d’un insecte qui en est très friand peut très bien se conserver et l’on peut ainsi en avoir toute l’année.

En été et en hiver surtout, les fagots de ramée qu’on fait de branches de châtaignier ou de ses rejetons et qu’on donne, verts ou secs aux chèvres et aux moutons, sont de la plus grande utilité.

Le bois de châtaignier est précieux. Il constitue notre meilleur bois de charpente. Il est recherché pour les travaux de menuiserie : confection des portes et fenêtres, etc. pour la vannerie : fabrication des corbeilles pour les paysans, les marchands de légumes et des grands paniers en usage dans les mines. Il sert aussi à la confection des cercles de tonneaux, des échalas, des merrains de petite dimension. On en tire de la teinture et des extraits tanniques dont l’usage se répand de plus en plus dans l’industrie du tannage.

Ses feuilles et ses hérissons servent à faire presque tous les composts et, de plus ses feuilles constituent à peu prés l’unique litière des animaux de la ferme. Le châtaignier a encore l’avantage d’être l’un des arbres les moins exigeants. Il s’accommode des terrains les plus ingrats, impropre à toute autre culture forestière ou agricole et, pour peu qu’on prenne soin de lui, qu’on le fume surtout assez régulièrement, il se développe et fructifie considérablement.

Un tel arbre mérite qu’on examine comment on le cultivait jadis, comment on le cultive aujourd’hui, et comment on devrait le cultiver.

Ce que faisaient les agriculteurs vers le milieu du 19 eme siècle

Là où ils ne pouvaient faire des jardins ou des champs, dans les endroits les plus escarpés et les plus rocheux où l’on trouvait un peu de terre végétale ou bien, où l’on pouvait en apporter assez pour faire pousser un arbre, nos pères plantaient un châtaignier et faisaient ensuite au-dessous un mur pour y fixer la terre et l’arbre. Toutes les châtaigneraies situées sur des pentes rapides étaient étayées par des murailles colossales, disposées en gradins, qui existent encore en partie aujourd’hui.

Pour protéger contre tout ravinement on creusait et on maintenait assez profondes, des rigoles transversales, légèrement en pente, destinées à recueillir les eaux de pluies torrentielles et à les conduire au ruisseau.

Tous les agriculteurs débarrassaient avec soin le châtaignier des broussailles et des rejetons. Ils l’élaguaient régulièrement. Dans les endroits propices, ils labouraient à la bêche les châtaigneraies pour les faire produire davantage tout en faisant une culture de seigle ou de blé, ils fabriquaient sur place des composts avec les feuilles et les hérissons des arbres ramassés avec soin et ajoutaient quelques faix de fumier de mouton pour compléter la fumure.

Nos pères faisaient ainsi dans la première moitié du XIX eme siècle et c’était à qui le ferait le mieux, à qui soignerait le mieux ses châtaigneraies comme d’ailleurs toutes les cultures.

Ainsi font encore quelques cultivateurs malheureusement trop rares.

Ce que font les agriculteurs d’aujourd’hui

D’une manière générale, ils n’imitent pas, ils ne pas les xxxx travailleurs d’il y a un demi-siècle. La main d’œuvre est devenue trop rare pour qu’il soit possible de le faire. La commune ne possède plus que 590 habitants et sur ce nombre une centaine environ s’en vont passer à l’époque des vers à soie et celle des vendanges deux à trois mois dans les départements du Gard et de l’Hérault.

En 1850 pour ne parler que d’un passé parfaitement connu de nos octogénaires et septuagénaires, un domestique homme gagnait à peine 150 francs par an. Maintenant, il gagne 400 francs et ne vaut pas celui d’autrefois.

Il a moins de subordination ; il est plus souvent distrait de son travail et coûte beaucoup plus à nourrir.

Le prix des de bien des denrées, des châtaignes surtout, a baissé considérablement depuis cette époque.

Cela étant, les agriculteurs ne peuvent plus cultiver le châtaignier aux endroits peu fertiles et difficilement accessibles ; ils ont déjà de la peine à entretenir les châtaigneraies les plus productives auprès des habitations. Leur mieux est de vendre à l’état les grandes étendues presque abandonnées et improductives et de s’appliquer à cultiver le reste de leur mieux.

Ce qu’ils doivent faire :

Le châtaignier doit être débarrassé régulièrement des broussailles, des rejetons et de toutes les branches inutiles ou nuisibles.

Les broussailles vivent en prenant à la terre des éléments nutritifs dont le châtaignier a besoin.

En outre en cachant les châtaignes elles en rendent l’amassage difficile et coûteux et font toujours perdre une partie de la récolte. Certainement, elles ont la propriété de fixer le sol, de favoriser l’éparpillement et l’infiltration des eaux et de les empêcher de raviner les terres pendant les fortes pluies. Mais on peut et on doit les enlever sans crainte si, on a le soin d’en laisser de distance en distance dans les éclaircies de châtaigniers, des bandes très étroites, formant comme des haies vives, ou de faire des broussailles arrachées des barrières horizontales dans le même but.

Ici une question se pose :

Vaut-il mieux les arracher toutes, au-dessous et autour des arbres, n’en point brûler, ou arracher seulement celles qui sont au-dessous des châtaigniers et brûler les autres avec les arrachées ?

La seconde manière d’opérer est évidemment plus expéditive, mais parce qu’elle expose fort le propriétaire, même très prudent, à incendier des arbres, parfois des châtaigneraies tout entières, parce que, des broussailles brûlées il ne reste presque rien pour les châtaigniers, qu’en ne les brûlant pas, elles fournissent en se décomposant une certaine quantité d’humus dont les arbres doivent profiter nous préférons la première méthode à la seconde.

Cependant si l’on était très ^pressé d’agir, si, n’ayant par exemple, que peu de temps à jouir d’une propriété, on roulait que les arbres de réveilloné se reprennent, se développent promptement, il faudrait brûler les broussailles. Leurs cendres formées de chaux et de potasse, produiraient bientôt leur effet, un bon effet, car les éléments qui les constituent sont aussi énergétique qu’utiles.

Les rejetons ou gourmands doivent être enlevés avec soin. Il faut simplement conserver ceux qui sont destinés à remplacer les arbres devenus vieux et improductifs.

Les rejetons méritent bien le nom de gourmands. Ils arrêtent au passage la sève et si on les laisse faire, ils ont vite usé l’arbre sur le pied duquel ils vivent.

L’élagage rationnel de la tête de l’arbre ne doit pas être non plus négligé. Beaucoup de cultivateurs ignorent malheureusement que toute branche, gênée par une autre ou qui n’a pas assez d’air ou de lumière, vit, grandit plus ou moins mais ne fructifie que peu ou point et doit par suite être enlevée.

Les rejetons et les branches nuisibles enlevées, la sève qui les aurait nourris, s’en va dans les branches fructifères pour en augmenter le développement et la fructification.

Quelle est la meilleure époque de l’année pour pratiquer l’élagage ?

Cette question qui n’est pas sans importance, divisent les agriculteurs. Les uns pensent que c’est au printemps qu’il faut tailler les arbres, aussitôt que les bourgeons sont assez développés pour qu’il soit possible de distinguer les branches vigoureuses des mortes et des souffrantes, c’est à dire celles à conserver de celles à enlever. Les autres disent que la meilleure époque pour la taille c’est le mois de Septembre.

Les premiers soutiennent que l’arbre est au printemps très vivant, que sa sève circulant alors avec force, ses blessures seront vite cicatrisées.

Comme preuve que les châtaigniers se trouvent très bien de l’élagage du printemps ils ignorent la belle couleur vert sombre que les arbres taillés ne tardent pas à prendre.

Enfin ils allèguent que les arbres sont bien moins exposés à souffrir du froid que ceux élagués à l’automne.

Les autres, à notre avis, ont quand même raison. Les arbres taillés en automne poussent au printemps suivant plus vigoureux que ceux qui viennent d’être élagués. Des pousses inutiles ne sont pas sorties durant l’hiver, les branches conservées à l’automne sont seules à profiter de la sève et celle –ci ne se perd pas, comme sur les arbres fraîchement taillés par des plaies non cicatrisées.

Nous ne croyons pas beaucoup que les arbres taillés à l’automne aient beaucoup plus à souffrir des grands froids que ceux taillés au printemps ; toujours est-il que nous n’en avons pas encore vu périr ainsi.

Un avantage très appréciable de l’élagage d’automne c’est qu’il fournit une ramée précieuse pour la nourriture des moutons et des chèvres.

L’élagage d’automne n’aurait-il que cet avantage qu’il faudrait à notre avis le pratiquer d’une façon exclusive tant nous paraît grande la valeur de cette ramée. Verte ou sèche, bien préparée et conservée elle peut permettre, en hiver, aux agriculteurs non seulement de faire traverser à leur troupeau des périodes de disette de foin, mais de nourrir un plus grand nombre de têtes de bétail et de varier avantageusement leur nourriture.

A ce sujet, que nous considérons comme agriculteur qui ne calcule pas, qui ne raisonne pas, celui qui préfère élaguer au printemps. Il n’y a qu’un cas où l’élagage de printemps s’impose : c’est lorsque les arbres sont souffrants parce qu’ils ont trop de branches ou de rejetons à nourrir dont on n’a pas pu faute de temps, les débarrasser en automne.

Ce qu’il importe de ne pas oublier dans la culture du châtaignier, c’est de le fumer au moins quelque peu.

Dans les terres cultivées, fumées régulièrement et sur leurs bords dans les endroits tels que sur le lit des torrents, fertilisés par les eaux, les châtaigniers se développent d’une façon considérable et avantageuse.

Un arbre peut y donner 4 à 5 et même 6 doubles décalitres de châtaignes fraîches de première qualité, tandis qu’ailleurs, dans les endroits non fumés il en donne dix, quinze ou vingt fois moins, de qualité bien inférieure et d’un ramassage plus coûteux.

Fumons donc le châtaignier. Grâce à l’avantage que nous fournit l’emploi des engrais chimiques, cela est aujourd’hui plus facile qu’autre fois.

Il n’y a qu’à faire, dans les châtaigneraies labourées des composts sur place comme faisaient nos pères avec les feuilles, les hérissons, les fougères et même les broussailles, à y ajouter pour les compléter ou les rendre plus énergiques de l’engrais chimique dont le transport est peux coûteux puisque 50 kilos de cet engrais peuvent produire l’année de leur emploi les mêmes effets que 50 faix de fumier de 50 kilos chacun ; puis à appliquer cette fumure en semant du seigle sous les arbres, en plantant des topinambour ou simplement en l’enterrant sans rien semer.

Mais il vaut mieux, ce nous semble, cultiver quelques plantes sous les châtaigniers, parce que l’on est ordinairement payé tout de suite de sa peine par la céréale ou le légume cultivé, et plus disposer à les fumer.

Le topinambour, appelé autrefois la pomme de terre du pauvre, qui prospère là où la pomme de terre ne viendrait pas, qui ne craint pas les gelées et peut être arraché seulement au moment des besoins, qui se sème de lui-même si l’on a soin à la récolte de laisser quelques petits tubercules à chaque pied, est une plante que l’on ne serait trop recommander pour les châtaigneraies labourables.

On pourrait aussi maintenir fertiles ou reconstituer ces châtaigneraies en y cultivant de temps à autre un engrais vert, lupin, seigle, pois, et en l’enterrant avec un peu d’engrais chimique.

Telle est la manière suivant laquelle on devrait cultiver les châtaigneraies dans tous les endroits susceptibles d’être labourés. Après les nombreux essais que nous avons faits avec les engrais chimiques dans ces châtaigneraies, elle nous paraît la plus propre pour les maintenir ou les rendre fertiles. En voici une preuve parmi beaucoup d’autres.

En 1894, M Laporte, propriétaire à Lunés, après avoir dans sa châtaigneraie de Labrit, enlevé les broussailles et les pierres sur une trentaine d’ares a labouré et ensemencé en seigle cette surface ou de mémoire d’homme, on n’avait jamais promené ni la bêche ni la charrue.

En 1897,avec le concours du propriétaire et sous la direction de M le Professeur départemental d’agriculture, nous avons fait semer du seigle pour expérimenter les engrais chimiques.

En 1900, nous avons refait notre expérience qui avait et qui a de nouveau réussi à merveille.

En 1902, M Laporte y a cultivé des « Jarosses d’Auvergne ». Résultat : le champ est tout gazonné, si bien que si on le fumait en hiver, on pourrait en été y faucher de l’herbe. La châtaigneraie hier très médiocre, est aujourd’hui très prospère. Les arbres pour lesquels on a défriché et cultivé cet espace et qui, auparavant, n’avaient rien de particulier sur les châtaigniers d’alentours, forment maintenant en été, un ilote de verdure, une petite » maziére ».

Leur production s’est considérablement élevée et ne manquera pas de grandir si on continue à les fumer régulièrement tous les deux ou trois ans.

Nous avons fait des essais analogues dans les communes de Soustelle et de saint Paul Lacoste et sur des terrains aussi pauvres que les précédents. Malheureusement les propriétaires n’ont pas, faute de temps, continué à les cultiver sans quoi ils auraient obtenu les mêmes résultats que M Laporte, car nos essais y avaient produit les mêmes effets.

Maziéres

Le mot « maziéres » sert à désigner ici les châtaigneraies fertiles qui entourent les habitations. Il est plus facile à nous qu’il ne l’était à nos pères de conserver ou d’augmenter leur prospérité. Si nous sommes moins favorisés par les prix de la main d’œuvre et celui des denrées agricoles, en revanche nous avons sur le rôle et la propriété du fumier de ferme, des engrais industriels, des engrais verts, sur la composition des terres et sur la dominante des plantes, des connaissances que nos prédécesseurs ignoraient et qui nous permettent de mieux cultiver, de fertiliser davantage nos terres, champs et jardins et en même temps indirectement les châtaigneraies qui les avoisinent.

Espèces de châtaigniers

Il y a dans la commune une dizaine d’espèces de châtaigniers

Le « Pelegri », le « Figaret », le « Rabaîres », et le « Pairézion » sont les arbres les plus communs et les plus importants.

Le Pélégri produit le plus et les Pélégrines, ses châtaignes, grosses et savoureuses, sont de beaucoup les plus estimés ; on les réserve entièrement à la consommation de l’homme, et on vend la plus grande partie.

Le Figaret est hâtif et son fruit d’assez bonne qualité. Les deux autres sont aussi deux bonnes espèces

Le Pélégri et le Rabaîrés occupent ordinairement les parties les plus basses et les deux autres les parties les plus élevées.

Est-ce que les agriculteurs en plantant ou en greffant leurs châtaigniers tiennent assez compte des aptitudes de chaque espèce au point de vue de l’altitude, de l’exposition et de la nature du sol ?

Pas toujours. Il serait désirable, ce nous semble, que de nombreux essais comparatifs, provoqués par les municipalités, fussent faits, non seulement avec les espèces du pays, mais avec des espèces particulières à d’autres régions, car il peut se faire que nous ne possédions pas celles qui pourraient être pour nous les meilleures.

Nous étions restés jusqu’à présent très content de nos espèces de pommes de terre, croyant qu’il n’y avait pas mieux et voilà que nous les abandonnons après avoir essayé d’autres qui nous paraissent meilleures.

Pourquoi ne pourrait-il pas en être de même du châtaignier ? En tout cas l’étude des espèces mettrait en lumière les qualités et les aptitudes de chacune d’elles et supprimerait les erreurs qui se commettent à ce sujet.

Préparation et conservation des châtaignes

Une partie de la récolte, le tiers environ, est livrée fraîche à la vente ou à la conservation. Le reste subit auparavant une préparation dont le but est d’en assurer la conservation.

On fait sécher les châtaignes dans les locaux à ce destinés, appelés séchoirs, en patois « cléde » mot qui vient de claie. Puis on les décortique. Pour cela on les introduit par petites quantités dans des sacs de forte toile que deux hommes saisissent chacun par une extrémité et frappent à coups redoublés sur un billot, pour réduire l’écorce en poussière. Celle-ci est ensuite enlevée au moyen de vans. Cette opération qui est très longue et fort pénible constitue toujours pour les hommes qui y prennent part une rude corvée. Aussi sont-ils de plus en plus nombreux ceux qui évitent d’y participer.

On a beau offrir bonne chaire, donner du vin à volonté, il devient de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour le décorticage des châtaignes Il n’en était pas ainsi autrefois. , Les hommes, plus nombreux, plus habitués à la peine, prenaient part à ce travail avec beaucoup de plaisir.

A ce mode de décorticage, qui est encore dans la commune le seul en usage, on devrait substituer l’emploi, plus rapide et plus économique des moulins à bras ou, ce qui vaut mieux encore des moulins à eau.

A Vialas(Lozère) on utilise ces derniers depuis plus de trente ans. Pourquoi les habitants de Saint Martin qui ont prés d’eux des moulins à eau n’imiteraient pas ceux de Vialas ? Leur intérêt est de le faire. Ceux qui trop éloignés d’un moulin à eau ne peuvent pas en profiter, feraient bien d’acheter un moulin à bras.

Si chacun ne peut le faire, qu’ils s’entendent, se cotisent pour se procurer cet instrument ainsi qu’un tarare ; ils y gagneront tous.

Maladies du châtaignier

Plusieurs maladies cryptogamiques attaquent le châtaignier ; les trois principales sont : la maladie de l’encre ou pied noir, la jaunisse et le javard. La première qui est connue depuis une vingtaine d’années est de beaucoup la plus redoutable. Aussi l’appelle t-on le plus souvent la « maladie du châtaignier »

Par les grands ravages qu’elles ont causé dans plusieurs régions de la France, elles ont parfois alarmé les populations, au point de leur faire solliciter l’intervention des pouvoirs publics.

A diverses reprises des savants compétents ont été délégués dans les départements éprouvés pour y étudier ces maladies, et, il n’y a que quelques années, M le Ministre de l’Agriculture a même prescrit dans toutes les communes où vit le châtaignier, une enquête sur cet arbre, sur ses maladies, sur les causes diverses de sa disparition.

Au point de vue des maladies, la commune de Saint Martin de Boubaux est restée à peu prés indemne. On voit bien par-ci par-là des châtaigniers vieux ou jeunes, vigoureux même, sécher brusquement à leur branches, puis tantôt périr tantôt à reprendre assez rapidement après que qu’on leur a enlevé les branches.

Nous avons même vu un châtaignier gros, grand et jeune encore, suinter au milieu du tronc non déchiré, sur l’écorce lisse, un liquide qui se transformait tout de suite en écume blanche très floconneuse, et cet arbre rester un an environ, languissant puis se ressaisir.

Mais ces maladies (la première doit être la jaunisse, la seconde le pourridié) n’ont encore sévi ici que d’une manière insignifiante.

La destruction volontaire des châtaigniers soit en vue de la vente du bois aux usines qui fabriquent l’extrait tannique, soit en vue d’établir à leur place des terres à mûrier ou des jardins ne nous a presque pas touché non plus. Notre éloignement des centres industriels et le mauvais état de nos chemins ont jusqu’ici protégé nos châtaigniers contre la convoitise de ces usines qui n’ont fait chez nous que des achats sans importance. Pour ce qui est de remplacer le châtaignier par le mûrier, on n’y songe plus, le temps en est passé, la sériciculture n’est pas assez prospère ; on serait plutôt disposé à faire le contraire.

Néanmoins nous devons quand même nous tenir au courant de ce qui se fait, se dit et s’écrit au sujet de la prospérité ou de la destruction des châtaigniers :Tôt ou tard les maladies peuvent survenir et causer des ravages ; d’autres causes de destruction de cet arbre peuvent surgir. C’est pour cela que nous allons nous occuper de la greffe du châtaignier sur le chêne et sur le chêne vert.

La greffe du châtaignier sur le chêne et sur le chêne vert

L’idée de greffer le châtaignier sur le chêne n’est pas nouvelle. Dijon possède depuis très longtemps dans son jardin botanique un bel échantillon de châtaignier ainsi greffé. Dans les contrées ravagées et celles qui craignaient de l’être on a essayé à diverses reprises, cette espèce de greffage.

La société d’Agriculture de l’arrondissement d’Alais l’a bien souvent recommandé à ses nombreux adhérents. Malheureusement les résultats n’avaient été jamais satisfaisants et on avait annoncé dans une réunion de la société et dans le Bulletin, son organe, qu’il était complètement inutile de continuer ce genre d’essais de greffage.

Cette résolution était à peine prise que les journaux apportaient la bonne nouvelle que M Prunet, professeur à la faculté des Sciences de Toulouse, avait obtenu 75% de reprises en greffant le châtaignier sur le chêne rouge des marais.

Ce beau résultat peut avoir les plus heureuses conséquences ; il nous permet d’espérer que le mode de greffage de M Prunet peut être un bon moyen de protéger les châtaigniers contre la maladie de l’encre qui est une maladie des racines.

Ici on a essayé pendant trois années de greffer le châtaignier sur le chêne vert, arbre très prospère dans le pays. Les résultats ont été très médiocres, les greffons ont vécu au plus quatre à cinq mois. Malgré cela il ne faut pas se décourager et cesser toute recherche. Peut –être parmi toutes les espèces de châtaigniers il s’en trouve de plus favorables à cette greffe que celles dont on s’est servi. Peut-être dans la vie du chêne vert il y a une époque, un age où il est plus apte à ce greffage.

Le greffage du châtaignier sur chêne vert pourrait, s’il donnait des bons résultats, rendre un jour des services inappréciables. La maladie de l’encre peut se déclarer dans la commune et peut-être essayerait-on alors en vain de reconstituer les châtaigneraies au moyen de chênes rouge des marais. Le chêne rouvre se plait guère dans le pays ; il n’en existe que quelques-uns uns tout a fait chétifs. Le chêne rouge, encore inconnu ici, pourrait lui ressembler.

On fera donc bien de continuer avec persévérance les essais de greffage du châtaignier sur le chêne vert. On ne doit pas oublier que lorsqu’il s’est agi de refaire pour le greffage les vignobles détruits par le phylloxéra, si on avait greffé d’abord sur le Berlandiéri et le Cordifolia, mauvais porte-greffes et que devant la médiocrité des premiers résultats on eut rejeté et condamné pour toujours le greffage, on aurait commis une faute grave puisque le greffage sur d’autres plants a relevé la viticulture.

Après l’enquête ministérielle sur le châtaignier, les savants ont préconisé comme moyen préservatif des maladies, les bons soins de culture que nous avons indiqués et que nous recommandons à nouveau. Car les maladies sont d’autant plus meurtrières que les arbres sont peu résistants, ce qui arrive lorsqu’ils souffrent du manque de soins ou de nourriture.

Conclusion

Comme conclusion à ce long et important chapitre que nous aurions voulu pouvoir traiter avec toute la compétence désirable nous répétons :

Il serait impossible si le châtaignier disparaissait de notre sol, de trouver un arbre ou une plante capable de le remplacer, de donner autant de bénéfice.

Nous pensons que sans cet arbre précieux le Cévenol ne pourrait pas vivre dans ses montagnes au climat si sain, tandis qu’avec lui et grâce à lui il peut prospérer s’il le veut d’une façon satisfaisante.

Il faut apprendre aux agriculteurs à améliorer cette culture. A notre avis, donner par l’école, par les syndicats, par les conférences populaires, un bon enseignement professionnel à tous, leur faire connaître les moyens de faire prospérer leurs principales cultures est un des procédés à employer pour arrêter la décadence de l’agriculture.

Voilà pourquoi nous avons parlé si longuement du châtaignier et que nous allons faire de même au sujet de la sériciculture.

Sériciculture

L’histoire de la sériciculture pour la commune de Saint Martin de Boubaux se confond avec celle de la région d’Alais et celle de la France, puisque Saint Martin de Boubaux fait partie de cette région d’Alais qui est, depuis longtemps, pour la production et la vente des cocons et de la soie la plus importante de France.

L’on admet comme probable que du Khostan, pays du Sud de la chine, où ils étaient allés prêcher le christianisme, deux moines grecs importèrent en 553, pour leur pays, et au péril de leur vie, des graines de mûrier et de vers à soie ; que la culture du mûrier et élevage du ver à soie devinrent bientôt florissante en Grèce puisque le Péloponnèse perdit son nom d’île de Célops pour prendre celui de Morcé, pays du mûrier. Seulement bien des siècles après cette culture se répandit en Italie ou elle devint très prospère à la fin du XV eme siècle.

On admet également que les premiers mûriers blancs, cultivés en France, ont été apportés par les Croisés, au XIV eme siècle, ou par les Français à leur retour de guerre d’Italie au commencement du XV eme. On sait que Louis XI avait établi une fabrique de soie à Tours et une autre à Lyon, il avait fait venir d’Italie des métiers et des ouvriers, des maîtres-assistants et filateurs pour enseigner la filature et l’ouvraison de la soie. L’histoire conserve le nom d’un Maufron de Castiglionne qui était venu de la nation voisine en 1466, pour enseigner la filature.

Donc au temps de Louis XI on s’occupait en France de la culture du mûrier ou bien on achetait à l’étranger la matière première nécessaire aux fabriques de Tours et de Lyon, et dans ce dernier cas, on devait songer sans nul doute à introduire le plus vite possible chez nous cette culture, à fin de pouvoir se passer de l’étranger, pour les cocons comme pour les tissus de soie.

D’après un auteur séricicole, M Laurent de l’Arbousset, les premiers mûriers blancs apportés en France auraient été plantés vers 1500, à Alban prés de Montélimar, par Guy Pape, sieur de St Auban ; ils se seraient ensuite propagés rapidement d’abord en Provence et en Languedoc, puis dans tout le Sud et le Centre de la France, jusqu’à Paris même. Mais que l’origine de la sériciculture chez nous remonte aux Croisades ou aux guerres d’Italie toujours est-il quelle n’a fait , quoique encourager par François premier, Henri , la régente Catherione de Médicis, de réels progrès qu’après la période troublée des guerres religieuses, après l’Edit de Nantes et cela, grâce aux précieux encouragements accordés aux sériciculteurs par Henry IV, Sully et aux précieux conseils donnés par Olivier de Serres, gentilhomme de l’Ardèche dans son traité : La cueillette de la soie.

La guerre civile ayant repris sous Louis XIII successeur de Henri IV, la forte impulsion donnée à la sériciculture s’arrêta net pour ne reprendre qu’au temps de Louis XIV, avec Colbert qui revenant aux idées de Henri IV, fit payer une prime de 24 sols environ 5 francs de notre monnaie actuelle, pour chaque mûrier qui vivait 3 ans, accorda des exemptions d’impôts pour les terres à mûrier et en même temps encouragea de tout son pouvoir l’industrie de la soie.

Malheureusement la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 détruisit pour quelque temps la belle œuvre économique de Colbert. Tous les réformés ayant quelques ressources et quelque instruction quittèrent la France et bon nombre d’entre eux étaient parmi les meilleurs sériciculteurs. Cependant, vers 1700, l’agriculture et l’industrie sérigénes commencèrent à se relever. L’hiver de 1709 et les encouragements du roi Louis XV aidèrent beaucoup à leur développement. Pendant cet hiver rigoureux tous les oliviers du Languedoc et de la Provence furent gelés et on les remplaça par des mûriers. Louis XV poussait avec force à la culture de cet arbre. Il faisait distribuer gratuitement à qui en voulait, des plants provenant des nombreuses pépinières royales qui existaient alors à Nîmes et dans l’Angoumois, le Berry, l’Orléanais, le Poitou, le Maine et la Bourgogne. Il délivrait même des titres de noblesse aux meilleurs cultivateurs de mûriers, aux plus habiles éleveurs de vers à soie (un sériciculteur d’Alais en obtint un) aux filateurs et tisseurs les plus distingués. Il fournissait à ces derniers du matériel perfectionné, du système Vaucanson, à condition de filer ou tisser une certaine quantité de soie pendant dix ans.

En même temps paraissaient, pour diriger les ouvriers agricoles et industriels de la soie, plusieurs traités : celui de Boissier de Sauvage (François) en 1740, celui de Paumier ingénieur des Ponts et Chaussées à Orléans, en 1763, puis un deuxième de Boissier de Sauvage en 1778.

A cette époque les soies des Cévennes sont bien connues sous le nom de trames et tramettes d’Alais. Les trames d’Alais sont particulièrement recherchées pour la fabrication des bas.

Les chiffres suivants donnent une idée du développement de l’agriculture et de l’industrie sérigéne en France depuis Colbert(1683) à la révolution de 1789. La production des cocons au temps de Colbert était évaluée à 200 000 kgs et celle de la soie grège à prés de 18 000kgs.

Vers 1740 on récolte de 4 à 5 millions de kilos de cocons frais. En 1790 la production séricicole est de 6 à 7 millions de kilos de cocons qui produisent 500 000kgs de soie grège.

Décadente pendant les guerres de la Révolution, stationnaire pendant celles du premier Empire, la sériciculture recommencera à se relever vers 1820 pour entrer dans une période de prospérité inouïe qui dura une trentaine d’années et qui forme la plus belle époque de toute son histoire. Les causes en sont connues, les voici :

La vente des biens du clergé et des émigrés déclarés nationaux, bien cédés parfois à des prix dérisoires, avait permis à beaucoup de Français de devenir propriétaires des terres qu’ils travaillent auparavant comme domestiques ou fermiers.

En outre, n’étant plus dérangés par les guerres, débarrassés de toutes les entraves à la liberté du travail, maîtres désormais du fruit de leur labeur et peu attirés vers le commerce et l’industrie, alors peu développés, les paysans de la première moitié du XIX eme siècle se livrèrent aux travaux de l’agriculture avec une ardeur toute nouvelle. En sériciculture on fit des prodiges. L’élevage familial fut peu à peu remplacé presque partout par l’élevage en grand ; on cessa d’élever les vers à soie dans un coin de la cuisine ; on construisit des locaux appelés magnaneries, où l’on pouvait élever jusqu’à dix onces de graine ; on détruisit de vastes et fertiles châtaigneraies dans les Cévennes, pour y planter des mûriers, des arbres d’or comme on les appelait, dont la culture était plus rémunératrice ; on abandonne la taille d’hiver qui consistait à enlever à l’automne le bois mort aux mûriers et l’on se mit à tailler ces arbres au printemps, de façon à leur faire produire chaque année de longs jets et à faciliter ainsi l’amassage de la feuille.

On abandonne en même temps la filature domestique, très répandue, pour les grandes filatures qui se multiplient considérablement et existent encore aujourd’hui mais dont beaucoup sont fermées.

La production de soie grège qui était de 500 000kg en 1790 était de un million de kilos en 1830, de un million et demi en 1840 et de 2 millions en 1853. Ce chiffre de 2 millions marque la plus grande forte production. Depuis on n’a jamais pu l’atteindre malgré les plus grands efforts qui ont été fait dans ce but.

A Saint Martin de Boubaux comme dans toute la région d’Alès, la sériciculture était aussi très prospère. Ce qui l’atteste ce sont les dires de nos octogénaires, ce sont ces bassines en fontes de 15 à 20 litres de capacité qui existent encore dans les vielles maisons de tout le vallon et qui servaient pour le dévidage des cocons avant que l’on eut construit les filatures industrielles ; ce sont enfin ces deux filatures ateliers que nous avons, l’une au centre de la commune, à Poulassargues et l’autre au Martinet Commune de St Paul la Coste(Gard) à un kilomètre seulement de l’extrémité sud de notre commune. La première qui date de 1830 filait les cocons de la partie haute de la commune et l’autre qui était déjà célèbre en 1828, son propriétaire M Chambon ayant inventé un système de moulinage encore employé pour la production des meilleures soies, filait les cocons de la partie basse.

A partir de 1853 la sériciculture tomba en décadence. Elle était menacée depuis 1849. Le 28 Mars de cette année là, la feuille de mûrier fut plus précoce que jamais et entièrement gelée dans toutes les Cévennes.

La graine mise à l’incubation fut aussitôt portée dans les caves à fin d’en retarder l’éclosion jusqu’aux nouvelles pousses de mûrier. Les vers issus de cette graine furent chétifs et les cocons que l’on conserva pour la graine donnèrent des papillons très frêles, de la graine desquels on eut des vers encore plus faibles que ceux de l’année précédente et qui périrent en grand nombre avant d’avoir fait leurs cocons.

La mortalité fut encore plus grande l’année suivante. Les vers étaient atteints de plusieurs maladies presque inconnues avant 1849, qui décimèrent de plus en plus les chambrées et dont la plus redoutable était la pébrine, ainsi appelée par les habitants du Languedoc à cause des taches noirâtres qui parsemées le corps des vers et ressemblaient à du poivre, « pébré » en langue d’oc.

Désespérant complètement de ne plus pouvoir obtenir de bons résultats avec les graines indigènes, les éducateurs de vers à soie en demandent d’abord à l’Italie, trois ans après à l’Espagne puis successivement, au Portugal, à la Turquie, au Caucase, au Turkestan et enfin à la Chine et au Japon. Des habitants de Saint Martin de Boubaux vont chercher en Turquie de la graine de vers à soie en 1857. M Martel Louis, envoyé par m Valcroze filateur à Poulassargues ; en 1858 m Hugon Julien instituteur à Saint Martin de Boubaux ; en 1809 M Courcier Edouard ; en 1860 M Courcier Emile. M Hugon Numa va même au Japon dans le même but en 1872.

La sériciculture avait donné de l ‘importance à Saint Martin de Boubaux, non seulement par la production de cocons qui était relativement grande par rapport à l’étendue de la commune, mais comme centre pour la vente de la graine de vers à soie dans les Cévennes.

Malheureusement toutes les graines d’où quelles vinssent étaient bientôt mauvaises. La maladie comme on disait, suivait les graineurs. Les échecs des magnaniers devenaient de plus en plus graves et nombreux. La production de la soie tomba de 2 millions de kilo à ½ million.

Le gouvernement s’émut enfin de cette situation déplorable et il envoya en 1865 l’homme qui lui parut le plus compétent, l’illustre Pasteur étudier la maladie des vers à soie.

Après deux ans de patients labeurs, Pasteur indiquait comme remède au mal le grainage cellulaire qui devait donner d’excellents résultats.

Ce système de grainage consiste à faire produire chaque papillon femelle sur un petit carré de toile pour ne pouvoir conserver que la graine de papillon qui observée au microscope, sont trouvés exempts de toute trace de maladie.

Quoique présenté par l’auteur comme infaillible en 1867 et reconnu tel dés les premières années par tous ceux qui l’avaient expérimenté en suivant les indications de M Pasteur, le grainage cellulaire n’a été accepté et pratiqué par tous les graineurs que longtemps après. Ainsi il n’a été employé dans tous les grainages de France qu’à partir de 1875.

Sa réputation devint alors bientôt universelle, tous les pays séricicoles du monde entier recherchèrent la graine obtenue par la méthode Pasteur. C’est que, en suivant les instructions de ce savant sur le grainage cellulaire et ses conseils sur l’élevage du ver à soie, on était et on est à peu pres sur d’obtenir d’une once de graine de 25 grammes non pas 30 à 35 kilos de cocons comme autrefois en France, vers 1850, à l’époque la plus prospère de la sériciculture, mais 50 à 55 kilos et des cocons bien plus riches en soie.

La découverte de M Pasteur est arrivée à temps pour sauver de la disparition complète nos meilleures races de vers, nos races à cocons jaunes. Elle a également sauvé d’une ruine, à la fois certaine et prochaine, la sériciculture en France, en Europe, car de tous les pays séricicoles, seuls la Chine et le japon n’étaient pas encore dangereusement menacés.

« Vénérable savant, philanthrope admirable, universellement regretté, que de bien, que de reconnaissance vous doivent et vous devrons éternellement les habitants de la terre pour cette découverte et pour vos autres »